Was ist Story Mapping?

Story Mapping ist eine Methode um Visionen teilen zu können und Produktideen zu vermitteln und zu verfeinern.

Sie wurde initial vor einigen Jahren von Jeff Patton vorgestellt und das Ergebnis ist eine strukturierte Übersicht über das Vorhaben, die beteiligten Personen und deren Anforderungen. Diese Übersicht ist auch für technische Laien leicht verständlich.

Sie ermöglicht, sicher über einzelne Aspekte zu sprechen, sich in Details zu vertiefen und dabei trotzdem das Große und Ganze im Blick zu behalten.

Mit dieser Übersicht – der Karte, im Englischen „Map“ – kann beispielsweise im Rahmen einer Softwareentwicklung weitergearbeitet werden.

Über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg kann die Map:

- zum Abgleich des gemeinsamen Verständnisses dienen

- sich mit der Zeit verändern, genauso wie komplexe Projekte sich im Laufe der Entwicklung verändern

Worum geht es im Kern?

Der Mensch erzählt sich seit jeher Geschichten, um Informationen und Inhalte zu transportieren und zu vermitteln. Schon vor tausenden von Jahren haben die Menschen um Lagerfeuer gesessen und sich Geschichten erzählt.

Das Gehirn hat sich über die Jahrtausende darauf eingestellt und verarbeitet und merkt sich daher Geschichten hervorragend. Je bildhafter der Erzähler die Geschehnisse darstellt, desto mehr hängen die Zuhörer an seinen Lippen und tauchen ein in seine Welt, in die Situation die er beschreibt.

Auch heute noch hat das Erzählen von Geschichten sowohl als Marketing-, als auch als Führungselement oder bei Rhetorikern einen festen Platz, neudeutsch auch „Storytelling“ genannt. Ein herausragendes Beispiel für die Wirkung einer solchen Geschichte ist eine der berühmtesten Reden von Steve Jobs, in der er 2005 in der Stanford-Universität in Form von drei kurzen Geschichte den Absolventen Lebensweisheiten vermittelte, an die sich wohl alle Zuhörer ihr Leben lang erinnern werden.

Das gleiche Konzept, also das Erzählen von Geschichten anhand eines roten Vorhaben-Leitfadens bildet die Basis des Story Mapping. Durch einzelne Stichpunkte werden Abläufe und Zusammenhänge vermittelt und zur Diskussion darüber eingeladen, um ein besseres und gemeinsames Verständnis herzustellen. Durch Nachfragen und Verständnisfragen werden diese Stichpunkte immer detaillierter und verständlicher.

Wofür ist Storymapping gut?

Um erfolgreich im Team ein Vorhaben zu bewältigen, ist ein gemeinsames Verständnis unerlässlich – egal, ob es um ein Produkt oder um eine Software geht.

Dabei zählt nicht nur das Verständnis für Details, sondern auch der Kontext, das Große und Ganze. Nur so können an Scheidewegen die richtigen Entscheidungen im Sinne des gemeinsamen Ziels getroffen werden.

Fehlt das gemeinsame Verständnis werden unter Umständen Dinge korrekt umgesetzt, die aber am Ende möglicherweise nicht im Sinne des gemeinsames Zieles sind. Ähnlich wie mit einem Buch, jeder hat eine eigene Vorstellung der Charaktere, diese können noch so ähnlich sein, sind aber nie gleich.

Was kann ich als Ergebnis aus der Storymap ableiten?

Die Storymap ist auch ein Werkzeug für Visionäre, um ihre Vision zu vermitteln, und für Gruppen, um gemeinsam Visionen zu erarbeiten.

Am Ende eines Workshops können alle Beteiligten nachvollziehen:

- Auf was einzelne Aspekte einzahlen

- Welche Prioritäten sie haben

- Wie verschiedene Nutzer und deren Reise durch die Anwendung aussieht

- Damit lässt sich der Umfang einer Vision visualisieren und vermitteln – und mit Hilfe der Map in „Häppchen“ herunterbrechen, priorisieren oder auf Releases verteilen.

So kann eine Storymap beispielsweise auch bei der Release-Planung unterstützen.

Wann ist eine Story Map hilfreich, wann nicht?

Genau wie man mit einem Hammer keine Schrauben einschlagen würde, ist auch die Storymap nicht für alle Vorhaben gleichgut geeignet. In jedem Fall hilft aber eine Storymap Klarheit zu schaffen und unterstützt die Kommunikation.

Werden die Vorhaben größer und die Zusammenhänge schwieriger zu überschauen, so entwickelt sich zunehmend eine Komplexität. Ist die Aufgabe hingegen eher klein, sind die Herausforderungen altbekannt oder einfach zu lösen, so handelt es sich eher um ein kompliziertes als um komplexes Vorhaben.

Storymaps eignen sich gut, um komplexe Zusammenhänge zu strukturieren und zu visualisieren.

Weniger geeignet sind sie, um jedes Detail eines Softwareprojektes vollständig zu erfassen. Eine Storymap bringt also immer eine Restunsicherheit mit – doch genau darin liegt der Vorteil: Sie bildet die Realität komplexer Vorhaben besser ab als detaillierte Spezifikationen.

Was sind für Softwareentwickler die Vorteile gegenüber einem Lastenheft und Pflichtenheft?

In einem Lastenheft beschreibt der Auftraggeber das „Was“, im Pflichtenheft der Entwickler das „Wie“. Beide Dokumente bilden die Basis für Projekte und Aufwandsschätzungen – Änderungen sind hier allerdings nicht vorgesehen.

Bei kleineren Projekten funktioniert dieser Ansatz gut. In komplexen Projekten zeigt die Praxis jedoch:

- Anforderungen sind oft unvollständig → die Budgetschätzung ist ebenfalls unsicher

- Anforderungen sind zu detailliert → es fehlt Flexibilität bei Problemen, das Budget läuft aus dem Ruder

- Trotz Spezifikationen entstehen Missverständnisse → das Ergebnis entspricht nicht den Vorstellungen

Die Storymap löst diese Probleme besser:

- Sie vermittelt ein geteiltes Zielbild, ohne sich in Details zu verlieren

- Sie bleibt durch regelmäßige Abstimmungen aktuell

- Sie ermöglicht, Veränderungen laufend einzubeziehen

Story Mapping Workshop

Welchen Umfang hat ein User Story Mapping Workshop?

Der Umfang liegt meist zwischen einem halben und zwei Tagen – abhängig von Größe des Vorhabens und Zahl der Beteiligten.

Typischer Ablauf

Gemeinsame Vision formulieren

Zunächst formulieren wir gemeinsam die Vision des Vorhabens. Das geschieht in reduzierter Form, aber angelehnt an Roman Pichlers Product Vision Board.

Stakeholder identifizieren und Personas erstellen

Danach werden die verschiedenen Stakeholder identifiziert – also alle Beteiligten, die das Produkt oder Vorhaben nutzen oder davon betroffen sind. Diese werden in Form von sogenannten Personas (ebenfalls in reduzierter Form) dargestellt. So lässt sich später ableiten, in welcher Form sie das Produkt nutzen und welche Anforderungen sich daraus ergeben.

Backbone aufbauen

Anschließend beginnt die eigentliche Storymap mit dem sogenannten Backbone. Darauf werden in zeitlicher Reihenfolge die groben Benutzeraktionen (User Tasks) aufgereiht.

User Tasks verfeinern

Die User Tasks werden in Teilschritte (Aktivitäten) gruppiert und danach in weitere Einzel-Stories zergliedert. Auf diese Weise entsteht Schritt für Schritt ein detaillierteres Bild der Abläufe.

Priorisieren und Releases zuordnen

Am Ende werden alle Einträge priorisiert und – wenn möglich – bereits grob einzelnen Releases zugeordnet. So wird aus der Map nicht nur eine Übersicht, sondern auch eine erste Grundlage für die Planung.

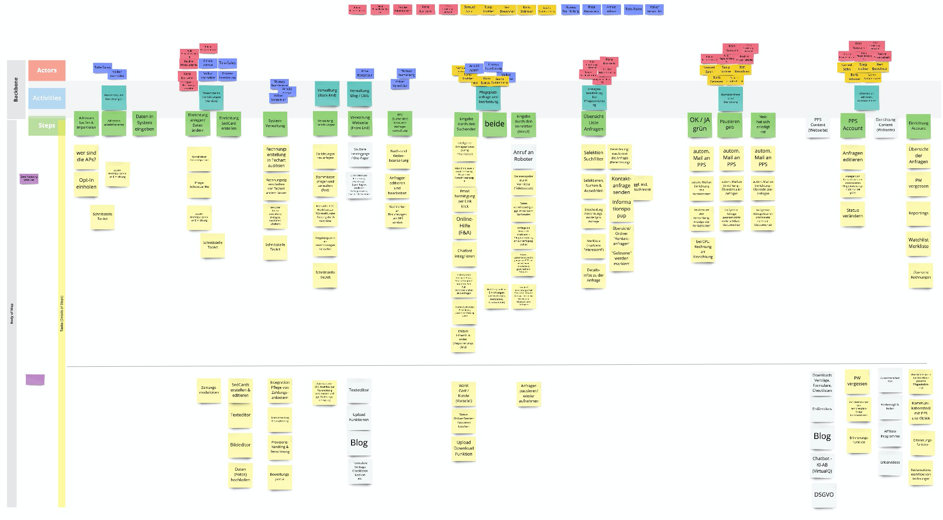

Das könnte dann so aussehen:

Wer sollte an einem Story Mapping Workshop teilnehmen?

Damit die relevanten Aspekte möglichst umfassend sichtbar werden und während des Workshops alle Fragen geklärt sowie ein gemeinsames Verständnis der einzelnen Stories reifen kann, sollten beim initialen Mapping Workshop alle notwendigen Beteiligten mitwirken.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Geldgebende

- Sponsorinnen und Sponsoren

- Entscheidende

- Mitarbeitende der Fachabteilungen

- weitere Personen, die direkt oder indirekt vom Vorhaben betroffen sind

Nagelprobe: „Können wir während des Workshops alle relevanten Fragen klären und Entscheidungen treffen?“

Ergebnisse - Story Map als Basis für eine Abschätzung

Das Ergebnis eines Story Mapping Workshops ist für alle Beteiligten von großem Nutzen:

- Für uns als Entwicklende

Die fertige Map hilft uns dabei, eine fundierte Aufwandsschätzung vorzunehmen. Auch wenn bei größeren Projekten naturgemäß eine gewisse Restunsicherheit bestehen bleibt, zeigt unsere Erfahrung, dass wir auf dieser Basis sehr verlässliche Einschätzungen abgeben können. - Für unsere Kundinnen und Kunden

Häufig ist die Map das erste Mal, dass Kund:innen ihre Produktvision in einer strukturierten, relativ vollständigen und vor allem visualisierten Form vor sich sehen. Das schafft Klarheit, Orientierung und eine gemeinsame Diskussionsgrundlage. - Für Angebotsvergleiche

Da sich Story Mapping in der professionellen Software- und Produktentwicklung etabliert hat, kann die erarbeitete Map auch genutzt werden, um bei unterschiedlichen Anbietern Aufwandsabschätzungen einzuholen und zu vergleichen.

Wie geht es nach dem Workshop weiter?

Im weiteren Projektverlauf dient die im Workshop erarbeitete Map als gemeinsame Grundlage für Abstimmungen und Entscheidungen. Sie sollte nicht als einmaliges Ergebnis verstanden werden, sondern als lebendes Dokument, das regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

Idealerweise ist die Story Map für alle Beteiligten jederzeit sichtbar. Viele Teams hängen sie daher gut sichtbar im Flur oder im Besprechungsraum auf, sodass sie bei der täglichen Arbeit präsent bleibt und niemand das „große Ganze“ aus den Augen verliert.

Für verteilte Teams oder im Homeoffice, wie es zuletzt durch Corona verstärkt der Fall war, ist das Arbeiten an einer physischen Map im Büro oft nicht möglich. In solchen Fällen nutzen Teams zunehmend digitale Whiteboards, die eine gemeinsame, ortsunabhängige Arbeit an der Map erlauben. So bleibt sie auch für Remote-Teams aktuell und jederzeit zugänglich.

Remote-Workshop

Jeder weiß, dass die Energie im Raum und die Kreativität einer Gruppe sich nicht vollständig in den virtuellen Raum übertragen lassen. Trotzdem haben wir über die letzten Jahre sehr gute Erfahrungen mit Remote-Workshops gesammelt und verschiedene Formate sowie Tools ausprobiert.

Gerade im Story Mapping hat sich gezeigt, dass ein virtuelles Format nicht nur funktioniert, sondern in vielen Projekten sogar große Vorteile bringen kann: Alle Beteiligten können unabhängig vom Standort teilnehmen, die Ergebnisse sind sofort digital verfügbar und die Map bleibt für alle jederzeit zugänglich.

Tools für Remote Story Mapping

- Spezialisierte Storymapping-Tools

Es gibt Tools, die eigens für Story Mapping entwickelt wurden. Einige davon haben wir getestet. Sie können gerade unerfahrenen Nutzer:innen helfen, sich Schritt für Schritt durch die einzelnen Aspekte einer Story Map zu bewegen und Informationen strukturiert zusammenzustellen. Teilweise bieten diese Tools auch direkte Integrationen mit Issue-Trackern wie JIRA an, sodass Stories automatisch im Backlog des Ticketsystems angelegt und synchronisiert werden. Das kann im Projektalltag einen echten Mehrwert darstellen. - Online-Whiteboards

Für erfahrenere Moderator:innen eignen sich Online-Whiteboards sehr gut. Sie bieten die Möglichkeit, frei zu gestalten und gemeinsam an der Map zu arbeiten. Damit lassen sich nicht nur Story Maps abbilden, sondern auch Agenda, Vorstellungsrunde, Erklärung der Methode und gemeinsame Arbeitsaufgaben integrieren.

Wir haben uns dafür entschieden, mit Online-Whiteboards zu arbeiten und dort Workshop-Vorlagen zu nutzen, die wir für verschiedene Formate vorbereitet haben. Diese Vorlagen enthalten sowohl die Struktur für das Story Mapping selbst als auch alle begleitenden Elemente eines Workshops – von der Agenda über die Methodenerklärung bis hin zu den einzelnen Arbeitsaufgaben.

Fazit

Aus Sicht eines erfahrenen, agilen Teams bietet Story Mapping viele Vorteile – vorausgesetzt, die Methode wird richtig eingesetzt und im passenden Kontext angewendet.

- Was dafür spricht

- Was zu beachten ist

- Klare Vermittlung einer Vision zu Projektbeginn

Zu Beginn eines Projekts schafft die Story Map ein gemeinsames Bild der Zielsetzung und erleichtert es, alle Beteiligten auf denselben Stand zu bringen. - Strukturierter Überblick über den Projektverlauf

Während des gesamten Projekts dient sie als roter Faden, um den Überblick über Ziele, Zusammenhänge und Fortschritt zu behalten. - Visualisierung komplexer Zusammenhänge

Backlogs können schnell unübersichtlich werden, da sie meist nur eindimensional aufgebaut sind. Eine Story Map ergänzt hier eine zweite Dimension und macht Strukturen und Prioritäten sichtbar. - Förderung von Austausch und Flexibilität

Der bewusst hohe Abstraktionsgrad lädt zum Dialog über Inhalte ein und lässt gleichzeitig genügend Freiraum für Anpassungen und Veränderungen. - Schnelle Einführung neuer Teammitglieder

Neue Kolleg:innen können mit Hilfe der Map zügig einen Überblick gewinnen und das Vorhaben in seiner Gesamtheit erfassen. - Grundlage für Schätzungen

Besonders bei unklaren Anforderungen hilft die Map, eine solide Basis für Aufwandsschätzungen zu schaffen – sowohl für Entwickler als auch für Kunden.

- Eine Story Map ist nie vollständig

Sie liefert einen Überblick, ersetzt aber keine Detailinformationen. Ergänzungen wie Mockups, Spezifikationen oder User Flows können notwendig sein, um ein Vorhaben wirklich in Software zu gießen. - Erfahrung beim Schneiden der Stories

Die Kunst liegt darin, die einzelnen Stories sinnvoll zu strukturieren: nicht zu groß, nicht zu klein, sondern so, dass die Map ein rundes und brauchbares Gesamtbild ergibt. - Die Map muss leben

Sie entfaltet ihr Potenzial nur, wenn sie regelmäßig aktualisiert und in die Meetings eingebunden wird – beispielsweise in Sprint-Planungen oder Reviews. - Sichtbarkeit ist entscheidend

Ob im Büro an einer Wand oder in einem digitalen Whiteboard: die Map muss für alle Beteiligten dauerhaft präsent bleiben. Ansonsten läuft man Gefahr, dass Realität und Map auseinanderdriften.

Haben Sie ein komplexes Vorhaben, das von mehr Klarheit und Struktur profitieren könnte? Dann lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob ein Story Mapping Workshop für Ihr Projekt der richtige Ansatz ist. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir beraten Sie unverbindlich.

Häufig gestellte Fragen

Story Mapping macht Zusammenhänge sichtbar, fördert das gemeinsame Verständnis und bleibt flexibel. Während Lasten- und Pflichtenhefte eher statisch sind, lebt eine Story Map mit dem Projekt und passt sich Veränderungen an.

Eine Story Map ist bewusst nicht vollständig. Sie gibt einen Überblick über Vision, Nutzerreisen und Prioritäten. Details wie Mockups oder technische Spezifikationen können ergänzend notwendig sein, gehören aber nicht in die Map selbst.

Vor allem für komplexe Vorhaben mit vielen Beteiligten und variablen Anforderungen. Für sehr kleine oder bekannte Aufgaben reicht oft ein einfacheres Vorgehen.

Alle, die für das Vorhaben wichtig sind: Entscheider, Geldgeber, Fachabteilungen, Nutzervertreter und natürlich das Entwicklungsteam. So entsteht ein möglichst vollständiges Bild.

In der Regel zwischen einem halben Tag und zwei Tagen – abhängig von der Größe des Projekts und der Anzahl der Beteiligten.

Ja, absolut. Mit Online-Whiteboards oder spezialisierten Tools haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Ergebnisse sind sofort digital verfügbar und alle Beteiligten können unabhängig vom Standort mitarbeiten.

Regelmäßige Pflege ist entscheidend. Die Map sollte in Meetings wie Sprint-Planungen oder Reviews berücksichtigt und laufend angepasst werden, damit sie als lebendes Dokument funktioniert.

Ja. Sie schafft eine solide Grundlage für Schätzungen, auch wenn nicht alle Details bekannt sind. Für Kunden ist es oft das erste Mal, dass ihre Produktvision in strukturierter Form vorliegt – eine gute Basis für realistische Planungen.